Congreso: habrá 10 nuevos diputados y senadores vinculados con el campo

Se trata de representantes que, de manera directa o indirecta, cumplen roles ligados con la actividad

Tanto el caballo como los aperos provienen de los traídos por los colonizadores españoles.

15/04/2025 Redacción

Redacción

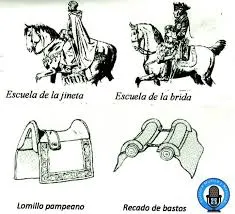

Un apero consta de dos partes principales, una la que utiliza el jinete para guiar a su cabalgadura y la otra sobre la cual va sentado. Para ese entonces las escuelas de equitación conocidas en el mundo eran dos, la de la jineta impuesta por los guerreros árabes y la de centro Europa llamada de la brida. Poco difieren en las sillas ambas escuelas donde se ve la diferencia es en la forma de estribar y de guiar el caballo. La jineta usa un freno muy fuerte con una rienda de cada lado que son llevadas en una sola mano y muy levantadas, su estribada es corta y el estribo pequeño. La brida por el contrario utiliza un freno liviano, articulado, pero con dos riendas de cada lado llevadas generalmente con ambas manos ubicadas más bajas, su estribada es larga, es decir con las piernas estiradas y en un estribo amplio que permite poner el pie casi hasta el empeine. El apero criollo tomará hábitos de ambas escuelas con agregados que convertirá la equitación gaucha en única en el mundo. Usará el freno de la jineta con pequeños cambios al que llamará freno de candado, estribará largo como en la brida, pero con el pie calzado en un pequeño estribo como el de la jineta (la bota de potro despuntada adelante le permitía calzar solamente sus dedos índice y pulgar), dirigirá la cabalgadura con dos riendas como la jineta, pero con la mano más baja como la brida.

Lo que sí sufrirá un cambio importante es la silla, dado que las europeas y las arábigas tenían los arzones muy altos lo que hacía que el jinete fuera prácticamente encajonado en ella, esto, por el t ipo de caballos que usaba el gaucho (totalmente salvajes) a lo que se agregaba lo agreste e inculto de la geografía (cuchillas y quebradas traicioneras, llenas de cuevas de peludos, vizcachas y otros animales) era realmente un peligro ante la posibilidad de una rodada. Con el tiempo las sillas traídas de España fueron deteriorándose por el uso y abuso que de ellas se hacía, además, la confección de otras nuevas significaba la mano experta de talabarteros que en este continente no existían.

Esto hizo que se copiaran las alabardas de las mulas de carga, confeccionándolos con el material más abundante en la zona: el cuero. Los arzones se bajaron y se tomaron los dos “chorizos” que, apoyados en ambos lomos del caballo dejaba libre la columna vertebral propiamente dicha, unidos por estos arzones que le otorgaban cierta rigidez, así nació el lomillo.

Este tipo de recado fue de uso habitual en las zonas de llanura, mientras que en otras regiones distintos tipos de recados y monturas iban adaptándose según la geografía y clima de cada zona y a la habitualidad de las noches al descampado. Así nacía el recado que se dio por conocer como “Lomillo Pampeano”. En las clases menos acomodadas, como el hombre de trabajo, capataces, encargados, administradores, se usaban totalmente realizados en cuero, llamado Lomillo de Sogas”, llevando contra el lomo del animal un cuero de oveja “rasado” es decir con su lana esquilada, luego se colocaban algunas matras pampas para acolchar, encima grandes caronas, generalmente dos, una de cuero de vaca con pelo y una segunda de suela repujada, entre ellas la matra entre caronas, luego iba el lomillo propiamente dicho con las acioneras donde se colgaban las estriberas, encimeras angostas y anchas barrigueras con vistosos trabajos en esterillado de tientos que protegían el calzoncillo cribado del sudor del animal, encima, cojinillos de cuero de oveja con su lana que teñían de colores como el rojo o el azul, finalmente sobrepuestos y sobrecinchas lujosas, generalmente de cuero de carpincho, las cabezadas, fiadores y riendas eran trabajadas ricamente en tientos de yeguarizo y los estribos usados eran de hierro.

Las clases más pudientes utilizaron la plata como símbolo de riqueza y poderío y revistieron los arzones del lomillo, naciendo así el “Lomillo Chapeado”, trabajados por hábiles plateros llegados desde Europa, generalmente “lusitanos” que venían para realizar trabajos de platería religiosa y doméstica, por eso no es raro encontrar en diseños de lomillos muy antiguos figuras de angelitos u otros motivos religiosos. Las caronas de abajo eran generalmente de cuero de vacuno con pelo, negro o de algún toro yaguané. Una matra entre caronas impedía el deslizamiento de las caronas de arriba, más lujosas, es decir de suela, a las que solían revestirse con hermosos repujados o con el agregado de zócalos de piel de yaguareté. Las encimeras eran angostas, dado que las acioneras de las estriberas eran parte del lomillo y las barrigueras anchas. Los cojinillos de estos lomillos se confeccionaban en hilo llamados, en un primer momento, “catrieleros”, por ser trabajados en telar por las indias de la tribu del cacique “Catriel” y los sobrepuestos y las sobrecinchas eran de terciopelo con bordados en hilo, generalmente con dibujos de f lores y hojas.

Asimismo utilizaron para cabezadas, riendas, f iadores y demás partes de la guía, chapones de plata finamente cincelados, las estriberas, estribos, boleadoras, maneas eran también de plata. Generalmente, en esta época las boleadoras no se ataban al recado, eran llevadas atadas en la cintura o en bandolera. Esta costumbre era debido a que, en una rodada, al perder el animal que montaban, corrían el peligro de una muerte casi segura en la pampa, ante los peligros de la misma, en cambio de esta manera, se reaseguraban desprender rápido las boleadoras y recuperar el montado.

A partir de 1870 la silla de montar sufre nuevas e importantes variantes. La importación de caballos más frisones para la agricultura y el tiro de carruajes hace que los lomos de los nuevos yeguarizos se ensanchen y que los lomillos fijos y hechos para el caballo criollo lastimen sus grupas. Los arzones desaparecen, liberando los “chorizos”, los que ahora se unen simplemente con tiras de cuero por sobre el lomo del animal logrando una regulación, estos chorizos tienen cocidas dos faldas para darles terminación. Así nace el llamado recado de bastos. Primero serán los llamados “bastos intermedios”, que continuarán llevando las acioneras en él, con la encimera angosta y la cincha o barriguera ancha.

Más tarde será el basto del 900. Aquí las encimeras se ensanchas un poco dado que son las encargadas de llevar las acioneras de los estribos, la asidera para f ijar el lazo, las boleadoras en la grupa (ya no es necesario llevarlas consigo) y tientos traseros para el lazo. Las cinchas o barrigueras se enangostarán con la aparición de la bombacha, más tarde aparecerá el bozal (que se alargará hasta superar el hocico del animal), el diámetro de los chorizos de estos bastos se agrandará hasta 10 o 12 centímetros (bastos del 900). También se hace de uso común el pretal, más como lujo que como necesidad.

Se trata de representantes que, de manera directa o indirecta, cumplen roles ligados con la actividad

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el cultivo además de ganar superficie y rendimiento encuentra más oportunidades para las ventas al exterior en Asia, Afríca y Sudamérica.

Tal como se venía especulando, la Unión Europea está considerando volver a posponer por otro año más –tal como había instrumentado en 2024– el reglamento 1115 “antideforestación” debido a las complicaciones que representa la iniciativa.

La proyección de cosecha de soja brasileña 2026 realizada por Abiove, entidad que nuclea a la industria aceitera de ese país, es mucho más optimista que la realizada por el organismo oficial Conab.

Una nueva capacitación de la SRR permitió entender de mejor manera un negocio complementario para productores agrícolas y ganaderos. Los ovinos crecen en la región a partir de nuevas ideas y conocimiento.